Museo del Oro de Bogotá: una visita desde el centro histórico

Bogotá se siente densa, histórica, viva.

Este primer recorrido se queda en el centro, en La Candelaria, el casco antiguo: calles estrechas, arquitectura colonial, clima templado y una ciudad que se camina sin apuro.

Ahí, casi como una pausa obligatoria, aparece el Museo del Oro. Más que un museo, es un mapa del territorio y del tiempo. Las salas no solo exhiben objetos: cuentan cómo distintas culturas entendían el mundo, el poder, la naturaleza y la muerte.

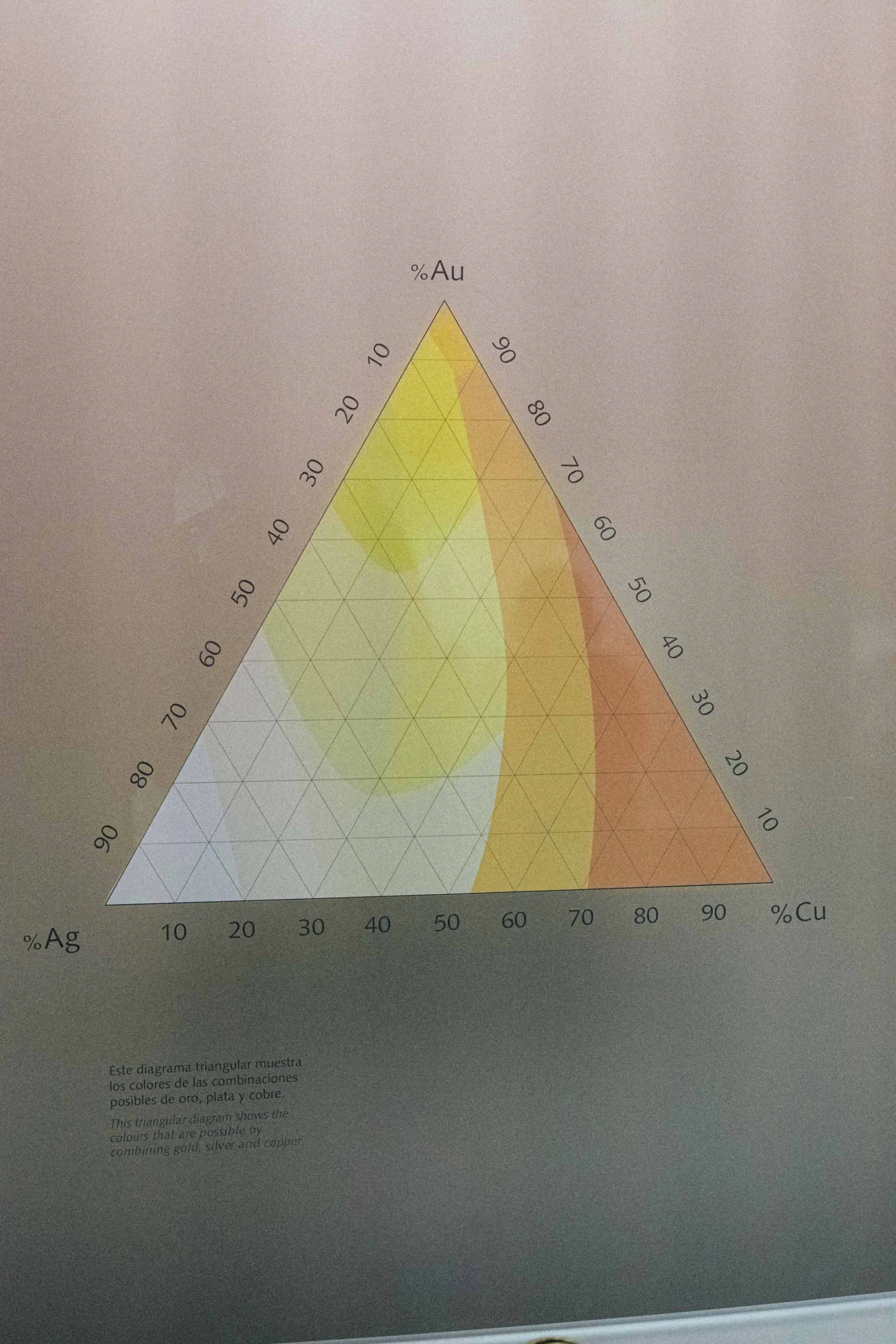

Una de las cosas que más me llamó la atención fue entender que cada cultura tenía su propio estilo, su propio lenguaje visual. No existe “un solo” oro.

Las piezas de los muiscas, habitantes del altiplano donde hoy está Bogotá, hablan de ritual y territorio. El oro estaba ligado a lo sagrado, a ceremonias y a la relación con la tierra.

Los quimbayas, del centro-occidente, destacan por una orfebrería extremadamente refinada, casi minimalista, donde la técnica es protagonista.

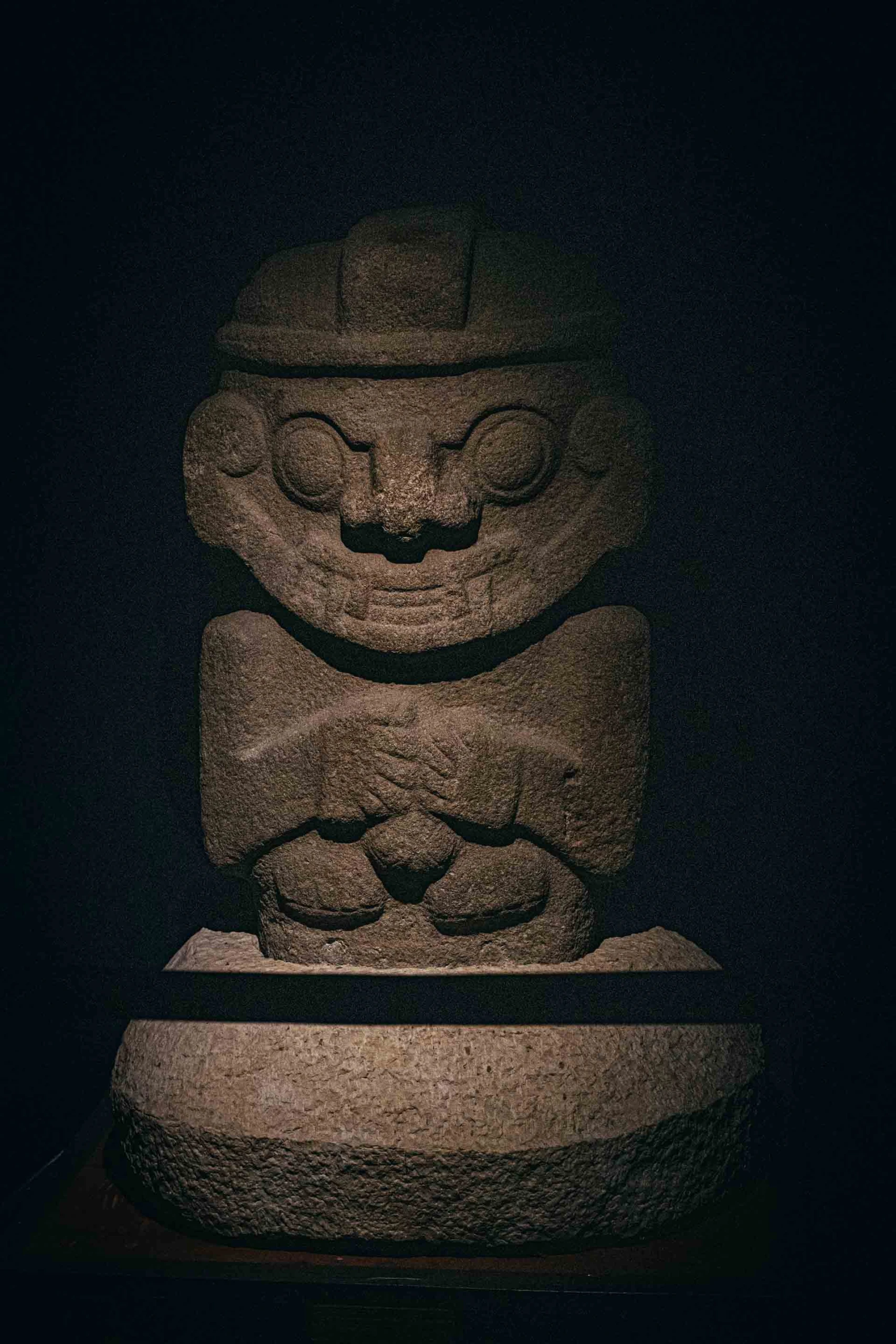

Los taironas, del Caribe y la Sierra Nevada, trabajaban figuras más orgánicas y simbólicas, muchas ligadas al cuerpo, al movimiento y a lo espiritual.

Los zenúes, del norte del país, combinaban oro con otros materiales y desarrollaron sistemas complejos donde lo ceremonial y lo cotidiano se mezclaban.

Otras culturas como Calima, Tolima o Tumaco completan el panorama, cada una con formas, símbolos y usos distintos.

Entre todas esas vitrinas, hubo detalles que se quedaron conmigo:

los anzuelos de oro y de aleaciones metálicas, que muestran cómo incluso una herramienta de pesca podía tener una carga simbólica;

las máscaras funerarias, pensadas no para asustar sino para acompañar el tránsito;

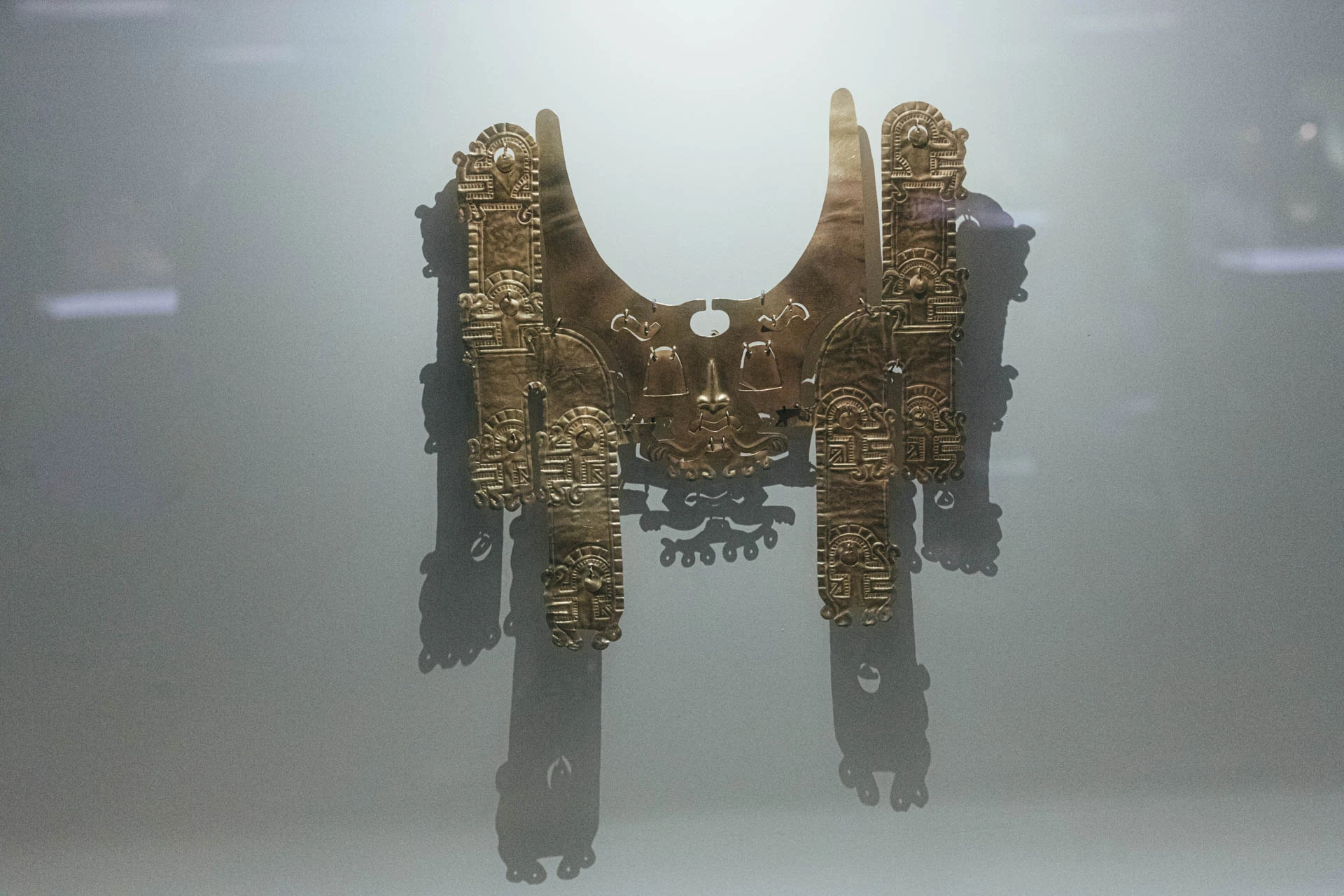

y los atuendos ceremoniales de jefes y líderes, pesados, complejos, hechos para representar poder, pero también responsabilidad espiritual.

Después de horas caminando entre historia y metal, el cuerpo pide algo más simple. El ajiaco apareció como cierre perfecto: caliente, contundente, profundamente bogotano. Comerlo ahí, en el centro, después del museo, termina de amarrar la experiencia.

Este primer capítulo de Bogotá se queda con esa sensación:

una ciudad intensa, un pasado vivo y un museo que no exhibe lujo, sino memoria.